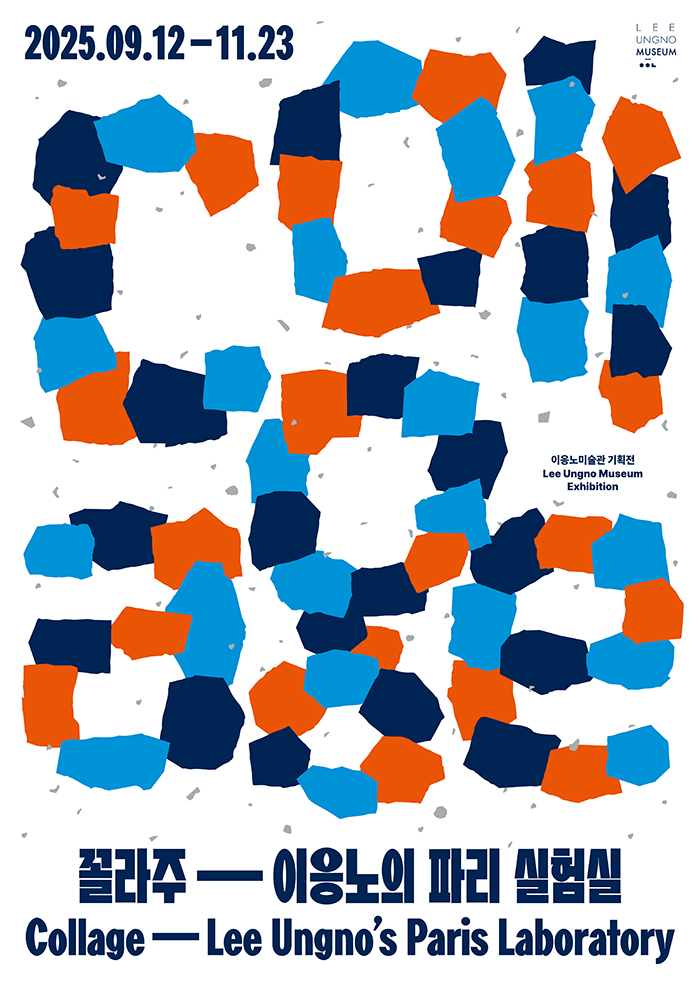

2025 이응노미술관 기획전

《꼴라주-이응노의 파리 실험실》

■ 전시개요

○ 전 시 명 : 꼴라주-이응노의 파리 실험실

○ 내 용 : 1960년대 초 이응노의 파리 정착 초기에 이응노가 매진했던 작품은 종이 꼴라주 작품이었다. 버려진 신문과 잡지 등 종이를 찢어 붙어 완성한 꼴라주는 서구 현대미술을 완벽하게 소화한 이응노의 초기 추상화였다. 1962년 폴 파케티 화랑에서 열린 파리 첫 개인전의 제목은 <응노 리, 꼴라주> 였는데 제목에서 알 수 있듯이 꼴라주는 이 시기 이응노의 현대성과 실험성을 보여주는 대표작이었다. 이에 이응노미술관은 이 전시를 통해 60년대 꼴라주를 집중적으로 살펴보는 동시에 70년대까지 폭넓게 이응노의 꼴라주를 살펴본다. 또한 동시대 프랑스 예술과 비교해 그의 추상 창작의 전환점이 되었던 종이 꼴라주 작품의 의미를 새롭게 조명한다.

○ 참여작가 : 이응노, 끌로드 비알라, 장-피에르 팡스망, 시몬 한타이

○ 기 간 : 2025년 9월 12일(금) ~ 2025년 11월 23일(일)

○ 개막행사 : 2025년 9월 12일(금) 15:00 / 이응노미술관 로비

○ 장 소 : 이응노미술관 2~4전시장

○ 작 품 : 작품 32여점

○ 온라인 홍보 : 이응노미술관 공식 SNS(인스타그램, 페이스북, 유튜브)를 통해 전시 상세설명 등 제공

■ 기획의도

이응노는 1962년 5월 폴 파케티 화랑에서 열렸던 파리 첫 개인전에서 꼴라주 연작을 주요작으로 선보였다. 그는 파리에 정착한 초기에 신문과 잡지를 오려 붙이고 색을 칠하는 방식의 종이 꼴라주 작업에 몰두했다. 15점의 꼴라주 작품을 선보인 파리 첫 개인전 제목은 <응노 리, 꼴라주 Ung-No Lee, Collages>였다. 개인전 제목에서도 알 수 있듯이 꼴라주는 이응노의 초기 파리 시절을 대표하는 작품이자 작가의 현대성과 실험성을 보여준 중요한 예술적 성취였다.

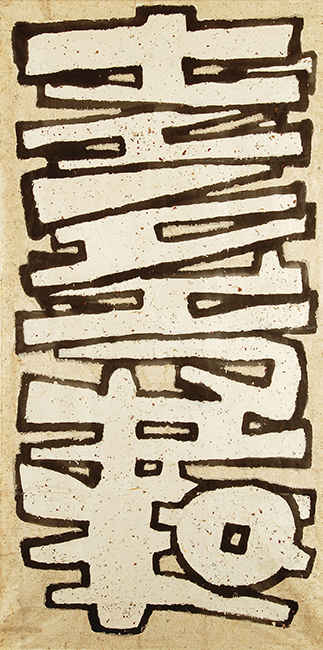

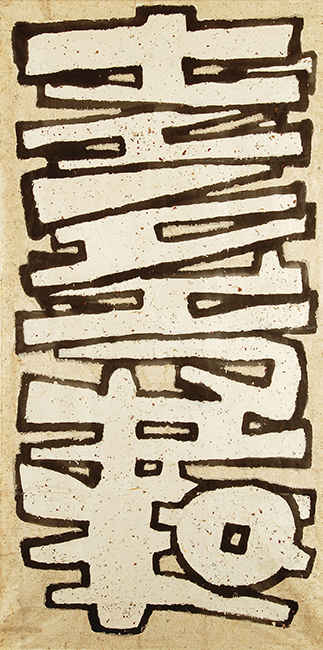

피카소와 브라크는 입체파 작품에서 처음 꼴라주를 시도했고 이를 통해 평면 위에 깊이감을 표현하려 했다. 이외에도 현실과 예술의 경계를 허물거나 파편화된 현대사회의 감각을 표현하기 위해, 또는 예술의 탈권위화를 위해 꼴라주 기법이 사용되기도 하였다. 이응노 역시 이런 전통에 일부 기대고 있지만 이보다는 순수한 시각적 효과를 위해 재료의 질감과 색채에 더 주목했다는 점에서 기존 경향과 차별화된 꼴라주를 시도했다. 1960~62년 꼴라주는 종이를 밀집시키듯 오려 붙여 밀집된 화면을 구성했고 신문과 잡지의 컬러 인쇄면을 찢어 붙이거나 한지를 붙여 먹을 입히기도 했다. 마치 프랑스 앵포르멜 회화의 두껍게 올린 캔버스 표면, 즉 ‘오트 파트(hautes pâtes)’와 유사한 실험을 진행하면서 순수 추상의 세계를 보여주었다. 이응노는 서구 조형언어를 구사하는 동시에 자기의 정체성을 드러내는 추상을 창작하게 되는데 지필묵과 같은 한국적 재료를 사용해 새로운 표현을 추구했다. 한지만이 가능한 농담 표현과 수묵의 느낌을 덧입혀 서양적 기법에 한국적 감성을 더했다. 1963년 이후에는 문자의 형상이 꼴라주 양식과 합쳐지며 작품의 주제가 문자추상으로 서서히 이동하기 시작한다.

이 전시는 이응노의 추상 창작의 모태가 되었던 꼴라주 작품을 조명하기 위해 1960년대 초 꼴라주 작품을 중심으로 삼고 70년대까지 폭넓게 실험의 궤적을 살펴보고자 기획되었다. 앵포르멜, 추상표현주의, 서정적 추상, 쉬포르-쉬르파스 등 20세기 중반 파리와 뉴욕의 추상미술 흐름 속에서 이응노의 예술은 어떤 위치를 점하고 있을까? 꼴라주 연작을 통해 이 질문에 대한 답을 찾아보고자 한다.

■ 전시 구성

2~3전시장 : 질감의 탐색(1960년대)

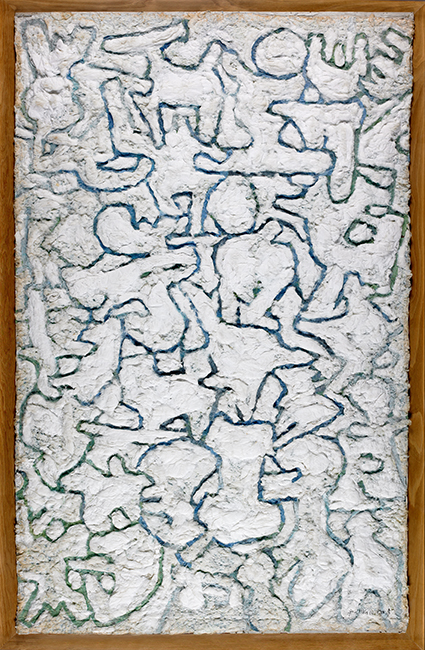

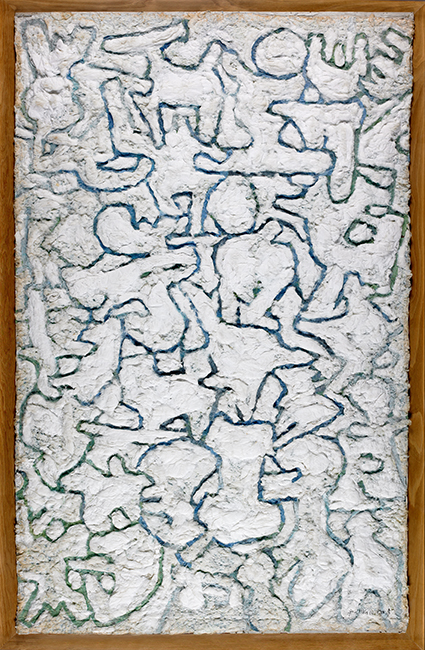

1960년 파리에 정착한 이응노는 경제적인 어려움으로 신문과 잡지를 색깔별로 오린 후 물감처럼 활용하며 창작 작업을 이어갔다. 색지를 캔버스 평면에 붙여 색채 효과를 만들고, 수묵이나 채색을 더해 표현의 깊이를 더했다. 종이를 구기거나 찢는 기법을 통해 거친 질감을 창출하기도 했다. 1960~62년의 작품은 문자 추상이 본격화되기 전 작가가 몰두했던 순수 추상의 면모를 보여준다. 강조된 종이의 질감 위에 다양한 색채 기법이 결합되어 나무껍질 같은 표면, 자개장 같은 빛 효과, 종이 간의 깊이와 음영 등 풍부한 시각적 표현이 거의 부조와 같은 효과를 가져오고 있다. 이러한 재료 실험은 전후 파리에서 전개된 앵포르멜 회화가 진흙, 모래, 시멘트 등 새로운 재료로 회화적 질감을 시도한 전례없는 방식과도 맞닿아 있다. 밀집되고 구겨진 종이가 어우러지며 우연히 나타나는 이미지‧리듬감 등 순수 시촉각적 표현이 60년대 꼴라주의 특징을 이룬다.

이응노, <구성>, 1960, 캔버스에 종이 꼴라주, 채색, 131×82cm,

가나문화재단 소장, © Lee Ungno / ADAGP, Paris – SACK, Seoul, 2025

이응노, <구성>, 1961, 캔버스에 종이 꼴라주, 채색, 116×89cm, 이응노미술관 소장

장 피에르 팡스망 <무제>, 1969, 천에 염색, 180×196cm,

국립현대미술관 소장 © Jean-pierre Pincemin /ADAGP, Paris – SACK, Seoul, 2025

끌로드 비알라, <무제>, 1966, 캔버스에 유채, 124.7x193cm,

국립현대미술관 소장, © Claude Viallat / ADAGP, Paris – SACK, Seoul, 2025

4전시장: 재료의 확장 (1970년대)

1970년대 이후 이응노의 꼴라주는 재료의 다양화라는 새로운 국면을 맞는다. 이전까지 주로 종이를 활용한 작업에 집중했던 작가는 이 시기부터 솜뭉치, 직물 등 물성이 강한 재료들을 활용해 평면 회화의 전통적 범주에서 더 벗어나게 된다. 이응노는 단순히 색을 칠해 구성하는 그림이 아니라 이질적인 재료를 붙여 그림을 새롭게 정의하려 했다. 확실히 솜과 직물은 표면에 조각을 하는 것처럼 그림의 부조적 효과를 만들어낸다. 동시에 단단한 부조가 아닌 부드럽고 몽환적인 느낌을 자아낸다. 이런 독창적 방식은 전통적 회화 방식에 도전한 1960~1970년대 파리의 ‘쉬포르/쉬르파스(Support/Surface)’ 같은 전위 예술과도 비교해 볼 수 있다. 이들은 직물을 비롯한 다양한 재료를 입체적, 실험적으로 결합함으로써 단순히 붓질로 완성하는 그림 대신 수공예적 기법을 도입해 회화의 범주를 넓히는 급진적 실험을 진행했다. 솜과 직물을 매개로 한 이응노의 새로운 조형적 시도는 동시대 파리 미술계의 흐름과 맞물려 해석해 볼 수 있다.

이응노, <구성>, 1971, 솜과 종이 꼴라주, 194x125cm, 이응노미술관 소장

이응노, <구성>, 1972, 종이 꼴라주에 채색, 274x132cm, 이응노미술관 소장